某高中学生因手机掉落事件被老师控制,法院认定其诉讼无事实和法律依据,驳回全部诉求。

老师管学生反被告?

据微信公号“宝坻天平”10月21日消息,2025年6月,某高中学生唐某一纸诉状将学校及三位老师告上法庭,其称“我在走廊掉了手机,老师不让捡还‘控制’我”,并要求老师公开赔礼道歉。

近日,天津市宝坻区人民法院对此案作出判决,明确驳回唐某全部诉讼请求。

原告唐某系某高中在读学生,被告李老师、刘老师、杨老师系该校教师。2025年6月,唐某在学校走廊,将手机掉落在正在行走的李老师左侧,李老师发现后阻止唐某捡手机,后唐某仍强行将手机捡起,且与李老师发生言语冲突,刘老师、杨老师到场后将唐某控制,唐某背靠走廊玻璃栏杆与在场人员继续争执。

事后,唐某拨打110报警,经民警协调无果,唐某将该学校、李老师、刘老师、杨老师告上法庭,要求判令四被告向公开赔礼道歉。

庭审中,原、被告双方均认可学校禁止学生在校期间使用手机,唐某在报警后向民警表示手机并未造成损坏,但因其对李老师的处理方式不认可,老师的控制行为致其呼吸困难,且伤害了其自尊心,故当场与老师发生争执。

宝坻法院判决,自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。综合分析本案起因、经过——

唐某违规将手机带入校园,李老师作为学校在职人员,发现唐某违规携带的手机掉地后,强行阻止其捡拾虽有不妥,但系履行管理职责的行为。后唐某与李老师发生冲突,刘老师与杨老师出面劝阻亦符合其二人职责,且通过学校监控录像未发现李老师、刘老师、杨老师三人对唐某实施暴力行为。

唐某主张刘老师、杨老师将其按压至其呼吸困难等,证据不足。学校、老师对此事的处理不足以认定已达到实施了侵害唐某健康权的程度。唐某的诉讼请求无事实以及法律依据。

综上,法院依法驳回唐某全部诉讼请求。

法官表示——

从司法实践中我们观察到一种认知偏差:将“未成年保护”简单等同于“免于惩戒”,将法律对未成年人的特殊关怀曲解为“无原则容错”,实则偏离了《未成年人保护法》保障未成年人身心健康,培养其良好品行的立法初衷。

真正的未成年人保护,从来不是为其隔绝所有规则约束的“真空环境”,而是通过科学引导,帮其树立对错边界、培育责任意识。这其中,教师依法依规实施的正确管教,正是关键一环。它绝非超出教育范畴的不当惩戒,而是基于教育职责的“纠偏与指引”:当未成年人出现行为偏差时,及时以符合法律规定、契合教育规律的方式予以管教,既是对错误行为的正向矫正,更是将规则意识、法治观念植入成长的重要路径,这与司法保护未成年人的核心目标高度契合。

司法机关始终坚信,对未成年人的守护,不仅要保障其当下的合法权益,更要为其未来成为遵规、守纪、知非、明理的合格公民奠定基础。

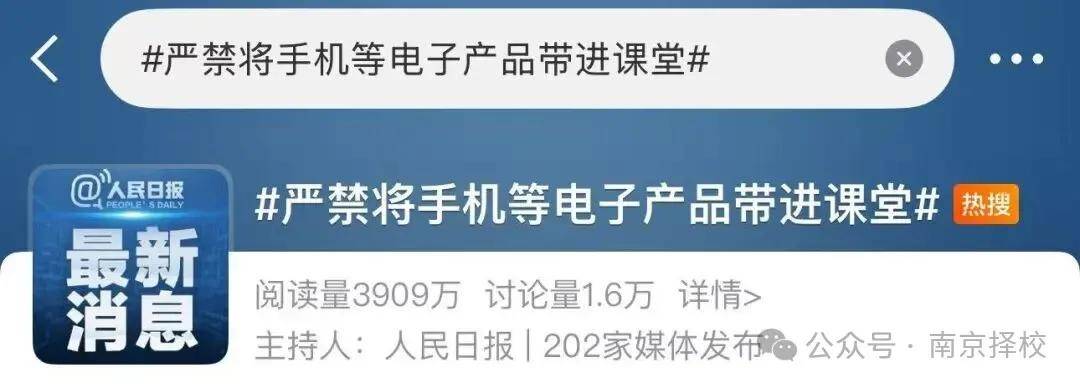

电子产品能不能进校园?校方对学生的电子产品管理边界在哪里?10月24日,话题#严禁将手机等电子产品带进课堂#,引发关注。

教育部《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》提出,加强学生网络素养教育,培养学生网络安全和网络法治意识,帮助学生养成良好用网习惯。规范管理学生带入学校的智能终端产品,严禁将手机等电子产品带入课堂。鼓励学生和家长共同开展“息屏行动”,减少对网络过度依赖。

— END —

来源 | 中国青年报(ID:zqbcyol 整理:陈茜)来源:微信公号“宝坻天平”、人民日报等。

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

猜您喜欢

猜您喜欢暂不支持手机端,请登录电脑端访问