杨振宁看好的学生张首晟自杀,年仅55岁。顶尖才俊建议其获诺奖,却抑郁离世,引发对抑郁症年轻化关注,青少年抑郁检出率达24.6%。

直到今天,杨振宁先生离世的消息依然让人感慨万千。

这位物理巨擘不仅留下了丰硕的科学成果,更培养了一批杰出学者。

其中他最寄予厚望的,莫过于被誉为“离诺奖最近”的华裔物理学家张首晟。

直到今天,杨振宁先生离世的消息依然让人感慨万千。 这位物理巨擘不仅留下了丰硕的科学成果,更培养了一批杰出学者。 其中他最寄予厚望的,莫过于被誉为“离诺奖最近”的华裔物理学家张首晟。 然而令人痛心的是,这位科学之星在2018年12月1日因

然而令人痛心的是,这位科学之星在2018年12月1日因抑郁症猝然陨落,年仅55岁。

在他离世前几年,导师杨振宁还公开表示:

张首晟获得诺贝尔奖“只是时间问题”。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

01

张首晟的履历堪称传奇。

15岁考进复旦大学。

后师从杨振宁攻读博士。

32岁成为斯坦福大学最年轻的终身教授之一。

他领导发现的“量子自旋霍尔效应”,被《科学》杂志评为全球十大重要科学突破。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

他命名的“天使粒子”震撼了整个物理学界。

张首晟走后,警方调查结论为自杀。

张首晟拥有人人羡慕的一切——卓越的成就、崇高的地位、温暖的家庭。

却终未走出心灵的暴风雨。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

悲剧从不独行。

今年10月,美国也传来另一个令人震惊的消息——斯坦福大学精神病学副教授诺兰·威廉姆斯去世,年仅42岁。

死因也是自杀。

威廉姆斯是抑郁症研究领域的“耀眼明星”。

他研发的“加速智能神经调节疗法”是世界首个针对难治性抑郁症的非侵入性快速起效疗法,为无数患者带来希望。

他拯救过无数患者,却未能照亮自己的黑夜。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

02

两个顶尖大脑的逝去,撕开一个真相:

抑郁症的侵袭,与智商、成就、地位无关。

它如一场无声的雨。

既淋湿顶尖学府的实验室,

也可能飘进寻常百姓家的书房。

张首晟的家人后来坦言:“他一直在与抑郁症斗争。”

这位在台上光彩熠熠的科学家,私下可能长期失眠、陷入无助。

我们的孩子,可能也在这样强撑。

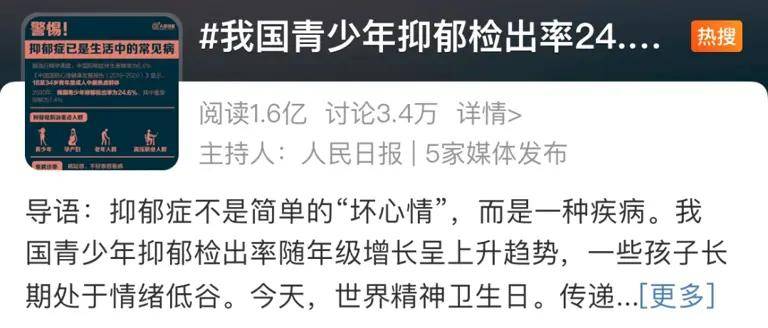

最新数据显示:

我国青少年抑郁检出率已达24.6%。

每5个孩子中,就有1个被情绪困扰。

「厌学」已经成为了一个与学习显著相关的标签。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

在刚刚过去的“全国精神健康日”中,央视重点关注了“青少年心理健康”问题。

广西柳州女孩小兰。

14岁被确诊为重度抑郁症。

她曾向老师和母亲说:

“我不喜欢和人接触,提不起劲。”

母亲最初认为她只是“逃避学习”。

直到看见了女儿满臂的伤痕。

高三男生薛俊。

每天只睡4小时稳居全市前十。

却因“单科未进前三”写下“我很差劲”的遗书。

心理医生发现,他早已将自我价值完全绑定在成绩上。

更值得注意的是,抑郁症发病群体呈现年轻化趋势。

部分孩子在小学就开始出现抑郁症。

03

“什么都不缺,为什么还会抑郁?”

许多父母不解。

答案或许在于:

我们给了孩子一切,唯独忘了给予“真实”。

被“买来”的体验,代替不了真实的成长。

高价夏令营、游学项目如同游乐场。

很安全,却不真实。

真正的挫折教育在日常里。

自己处理同伴冲突;

自己承担考砸的后果。

过度保护的环境很安全,却无助于培养心理韧性。

杨振宁最看好的学生,还是走了:顶尖天才的离去,给所有父母敲响警钟

情感流动停滞,孩子活成“孤岛”。

许多家庭缺乏有效的情感交流。

父母关注成绩多于情绪,孩子的心事无处安放。

数据显示,留守儿童抑郁检出率达28.5%。

而沟通断层家庭的孩子更易陷入“情绪黑洞”。

心灵“超载”,却无泄压阀。

应试教育下,孩子睡眠不足、运动稀缺,长期紧绷如满弓;

社区缺少玩伴,学校“静默交友”,孩子容易陷入社交真空;

网络幻象普遍,社交媒体更放大了比较焦虑。

若没有运动、艺术等健康出口,情绪只能向内攻击自我。

04

心灵的韧性,比学业的优秀更重要。

作为父母,我们能做什么呢?

我想是:

第一,把“说教”换成“倾听”,让家成为情绪的避风港。

当孩子说出“压力大”时,我们常常本能地变成“问题解决者”或“人生导师”。

但有时候,他们需要的不是方案,而是被理解。

有时候,一句“爸爸/妈妈在听”比千万句道理更有力量。

那些咽回去的“我不太好”,往往才是内心风暴的开始。

第二,在“真实生活”里,养出孩子的“生命力”。

孩子的韧性,不是在模拟挑战中练出来的,而是在真实的生活琐事里长出来的。

一起做顿饭,让他照顾一盆花,或者让他自己处理一次和小伙伴的矛盾。

重点不是事情做得有多完美,而是让他感受到“我能应付”的踏实感。

一个能煮好一碗面、修好自行车链子的孩子,内心往往更不容易被空虚感侵袭。

第三,给“无用”的时间留白,允许试错也是爱。

留白是创造力的土壤。

我们总怕孩子浪费时间,用各种课程和活动填满他们的时间表。

但恰恰是那些看似“无聊”的留白,才是想象力和自我生根发芽的土壤。

并且,允许犯错,帮孩子分析“下次如何改进”,而非追究“这次是谁的错”。

第四,看懂那些“沉默的求救”,做孩子最稳的靠山。

孩子的求助信号,有时很安静。

比如突然睡不好或睡太多;对曾经热爱的事情失去兴趣;或者总说肚子疼、头疼。

一旦发现,请务必认真对待。

坦然、及时地寻求专业心理帮助。

这不是软弱,而是为人父母最深沉的爱与担当。

第五,先修好一颗“平常心”。

努力稳住自己的情绪,不让孩子为我们的心情负责。

我们面对压力的态度,是孩子最好的教材。

能接纳不完美的父母,才是孩子最强的抗挫榜样。

说到底,我们养育孩子,图的到底是什么呢?

是让他成为一个门门功课满分、却内心千疮百孔的“完美标本”吗?还是让他成长为一个即使普通,却能感知清风明月、能在跌倒后拍拍泥土自己站起来的、有温度的人?

张首晟曾感叹:“科学家最高的追求是美。”

而什么是美?

或许不只是公式的简洁,更是清晨的阳光、畅快的欢笑、热汤的温暖。

当我们为逝去的天才惋惜时,更该为身边的孩子点亮一盏灯。

愿我们都能放下那份焦灼的期待,去爱那个真实而非理想中的孩子。

或许他成不了张首晟,但你可以助他成为:

一个在挫折后、还能爬起的勇者;

一个在黑暗中、仍相信光明的行者;

一个懂得爱自己、也值得被爱的普通人。

毕竟,山顶的风景固然壮丽,但山间的清风、路边的野花,同样值得珍惜。

作者:昱子

来源:二孩妈妈进化论

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

猜您喜欢

猜您喜欢暂不支持手机端,请登录电脑端访问