5月26日,《新华日报》12版文艺周刊·繁花刊登《“小好汉”,采撷自“新旅”的种子——儿童剧<新安旅行团>30日淮安首演》一文,小布现将全文转载如下。

编者按

5月26日,《新华日报》12版文艺周刊·繁花刊登《“小好汉”,采撷自“新旅”的种子——儿童剧<新安旅行团>30日淮安首演》一文,小布现将全文转载如下。

“小好汉”,采撷自“新旅”的种子

——儿童剧《新安旅行团》30日淮安首演

“新安,新安,新中国的少年!不怕苦,不怕难,不怕敌人的凶残!我们从抗战里生长,一切都为了抗战!”

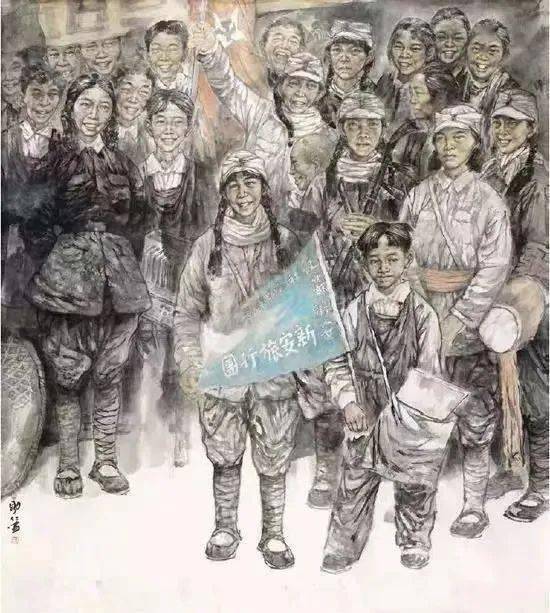

稚气的声音久久回响,稚嫩的目光透着坚毅,穿透战争的硝烟和革命的炮火,望向胜利的曙光……舞台上,一群稚气未脱的孩子,讲述着80多年前新安旅行团“小好汉”的故事,让红色历史穿越时空回到了当年的出发地。

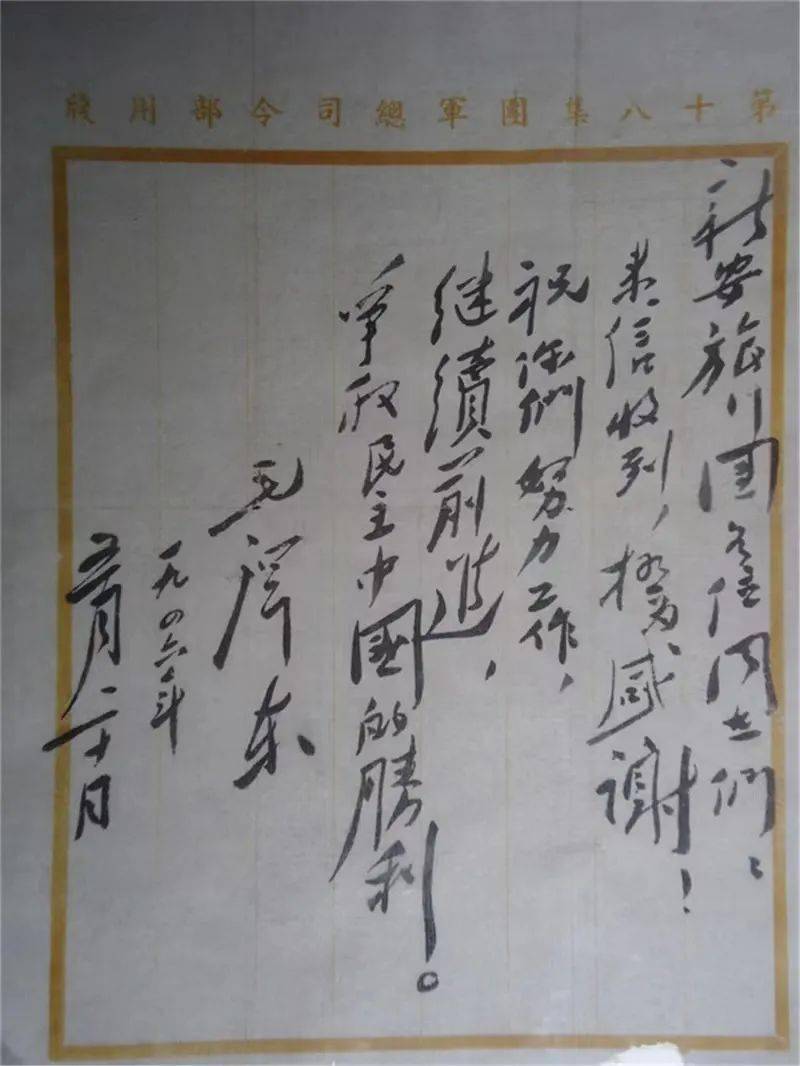

1935年,新安小学14名学生组成“新安旅行团”(以下简称“新旅”),从淮安出发踏上宣传抗日救亡的征途,以文艺为武器,唤起千百万民众共赴国难。1946年,毛泽东主席曾给新安旅行团写过亲笔信。去年5月30日,习近平总书记给新安旅行团母校——淮安市新安小学少先队员们回信。为深入学习贯彻习近平总书记重要回信精神,推进青少年党史学习教育,中国儿童艺术剧院与中共淮安市委联合创排了儿童剧《新安旅行团》,讲述“新旅”的烽火岁月,让红色基因薪火相续。目前,该剧已完成联排审查,将于5月30日正式在淮安首演。

毛泽东主席给“新旅”的亲笔信

“解封”历史

重寻当年“新旅”故事

“我想很多人可能跟我一样,知道新安旅行团是抗战时期的一个儿童团体,但对于这个团体到底干过什么事、到底有多伟大却知道得不多。”在中国儿童艺术剧院院长、《新安旅行团》出品人、总编剧冯俐看来,剧本创作过程中,需要收集大量当年“新旅”的文字和图片资料,并寻找到当年的团员们进行多次座谈,深入了解那段波澜壮阔的历程。“我们希望通过不断找寻历史资料,让这段中国青少年儿童的非凡历程变得有血有肉,人物复活起来,再把他们变成生动可感的艺术形象。”冯俐说。

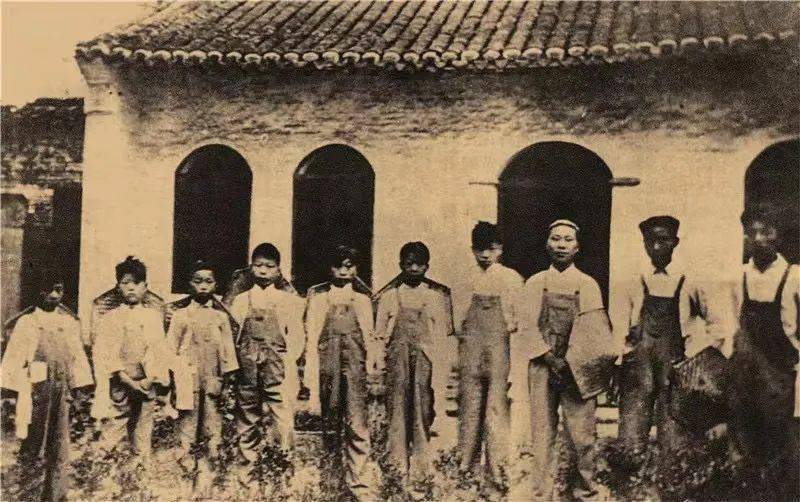

当年“新旅”的第一批成员

跑纪念馆,研究合影,听健在的老人们口述过去的历史……对于主创团队而言,真正了解过那段历史才能体会到,“新旅”犹如一根珍贵的线,把革命战争史上重要的人物、战役和历史地点都串联了起来:“新旅”团员们曾在上海为鲁迅先生扶灵,去北平慰问守卫卢沟桥的29军士兵,去绥远慰问取得“百灵庙大捷”的傅作义将军部队,到蒙古大草原、敌机轰炸下的昆明宣传抗日……孩子们的个人成长,无时无刻不与国家命运紧密结合,从而赋予了他们不平凡的人生经历。冯俐和团队最终选择将剧本时间跨度定格于1935年至1945年,以“新旅”的社会活动作为主线,勾勒出中华民族饱受铁蹄蹂躏的苦难岁月,以及那个抗日救亡思想风起云涌的时代。

“‘新旅’可以说是沐浴在党恩里成长壮大的。”省文化和旅游厅原一级巡视员、该剧艺术总监方标军说。去年,他担任省委党史学习教育第四巡回指导组组长,负责调研指导南通、盐城、淮安三市党史学习教育,提议并推动了这部儿童剧的创排事宜。“孩子们能独立勇敢地走过战争岁月,和党的关怀帮助分不开。”方标军介绍,在国民党发动“皖南事变”前夜,周恩来等党的领导人敏锐地察觉到政局将变的气息,提前接洽了苏北根据地的新四军,为新安旅行团设计了从国统区撤至根据地的路线,随后“新旅”团员从桂林克服万难辗转回到苏北。此次《新安旅行团》亦设计了相关情节,体现“新旅”从未离开过党的关注。

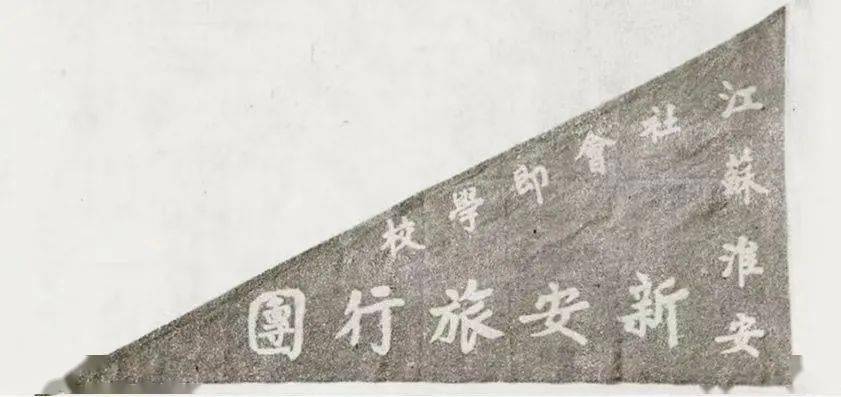

“新旅”团旗

跨时空叙事

再现烽火少年成长心路

“孩子们不需要表演

,

一上台这个戏就成功了”

来源:交汇点

部分图片来源:中国儿童艺术剧院

值班主任:卢化福

融媒体编辑:苏钰

责编:陆彦平

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

猜您喜欢

猜您喜欢暂不支持手机端,请登录电脑端访问