城市书房遍布社区,服务市民,文化赋能,文旅融合,创新阅读生态。

【聊聊咱的城市③·一线讲述】

编者按

从24小时不打烊的阅读空间,到社区转角的文化客厅;从科技赋能的智慧体验,到邻里相聚的共读时光……近年来,一座座城市书房如雨后春笋般在街头巷尾、社区商圈悄然生长,构筑起城市的文化地标,滋养着市民的精神生活。

本期继续“聊聊咱的城市”,走进那些各具特色的城市书房,解码它们如何以多元服务、智慧管理、人文设计重塑城市阅读生态,为现代都市注入持久文化活力。

一扇读懂城市文化的窗

讲述人:江苏扬州市文化广电和旅游局公共服务处处长 苗芹

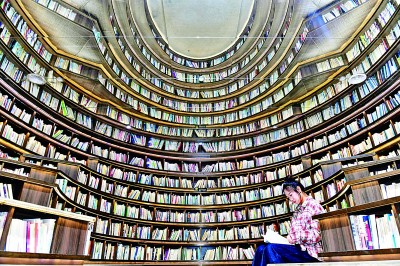

作为扬州城市书房建设的参与者和亲历者,每当我走进虹桥坊城市书房,总能感受到一种独特的张力——窗外是瘦西湖的潋滟波光与商业街的熙攘人潮,窗内是书页翻动的宁静与思想的流动,这里不仅是市民的精神栖息地,更是游客读懂扬州的一扇窗。

虹桥坊书房坐落于蜀冈—瘦西湖风景名胜区旅游服务中心,紧邻扬州核心景区与繁华商圈。游客刚下大巴,市民饭后散步,皆可推门而入。这种“一边是烟火,一边是书香”的布局,让文化浸润于城市脉搏中。

我们在这里配备了自助办证机,游客凭身份证和100元押金,60秒即可领取读者证。这张卡不仅是书房钥匙,更是通借通还的通行证——可在全市所有城市书房、图书馆自由借阅,真正实现“一卡在手,阅遍扬州”。

在虹桥坊,除了约万册人文、经济、艺术、生活等方面的中外书籍外,这里还有30万种电子书;2024年上线的扬州古籍数字资源平台,更是将孤本珍品“搬”进云端。游客轻点屏幕,就能比对不同版本的《扬州画舫录》,AR技术还原雕版印刷工艺,还能在线做笔记。30个大型数据库、6个自建数据库等数字阅读资源,让这座临湖书房成为“无界图书馆”。

扬州的城市书房是文旅融合的枢纽。游客在瘦西湖读懂“园林文化”,随后到虹桥坊城市书房借阅《扬州画舫录》深度研学;位于高速公路上的广陵服务区书房成为“文化入扬第一站”,AR技术演绎鉴真东渡史诗;沿湖村渔家书房带动民宿、研学产业链,证明书香亦是乡村振兴的生产力。

作为大运河原点城市,扬州在城市书房中还特设“运河文献专区”,同时与扬州中国大运河博物馆联动推荐研学路线。今年推出的“大运扬州”古运河夜游项目,更将书房作为文化补给站——游船赏景,登岸品书,让千年文脉可触可感。

截至目前,扬州已建成70家城市书房,接待读者近1500万人次,图书流通1000多万册次,有效打通了公共图书馆服务的“最后一公里”。扬州还编制了省级地方标准《24小时智慧城市书房建设与服务规范》,为城市书房的标准化、精细化建设管理提供了科学指导。

城市书房永远明亮,我们的城市就充满希望。这盏灯,照见扬州的过去——2500多年文脉沉淀于古籍的字里行间;更照亮未来——让每个匆匆过客,都能带一缕书香回家。

一道美丽的书香风景线

讲述人:浙江温州市图书馆党总支书记、馆长 张启林

不久前,我收到一条微信,是大学毕业生芊芊发来的考研“上岸”的好消息。她兴奋地与我分享:从第一次走进城市书房备战高考,到后来的考研考编,是城市书房陪伴她一路追逐并实现人生目标,“这里是繁忙喧嚣中的心灵归宿,也是我梦想开始的地方”。芊芊的肯定,激励着我继续在城市书房建设的路上奔走。

温州的城市书房已有10余年历史,它是由温州市图书馆主导推动的创新型阅读空间,属于图书馆的延伸服务点,通常由图书馆与社区、街道或社会力量合作建设。如今,遍布街巷、免费开放的城市书房不仅成为温州公共文化的金名片,更是一道美丽的书香风景线。

我始终忘不了5年前和团队奋战书房、改造提升的那些日子。彼时,我带领馆内业务骨干多次会同街道、公益设计团队走访书房,从白天到深夜探讨改造提升方案。我们从位于南塘历史文化街区的城市书房入手,开启了首家文旅主题书房打造:装置了白桦林、雁荡山、飞鸟瀑布等景观造型,植入了瓯越旅游文化互动墙与专题书刊,从室内环境布设到资源更新下足绣花功夫……再度开放后,书房人气迅速提升,一跃成为“最美阅读空间”。随后,我们因地制宜对市区城市书房逐个进行改造提升,非遗、俚语、龙舟等多家全新主题书房也相继开放,还引入了咖啡经营、文创展销,并尝试为年轻创业群体免租金。几年下来,空间的流量密码不断被撬动,静谧的城市书房成为吸睛的网红打卡空间。去年,全市城市书房的接待人次达到545.7万,同比增长了17.8%。

城市书房火了,社会力量合作建设和投入运营的热情愈发高涨。我们申请了针对新建书房和星级评定的奖补资金,5年来共有51家书房获五星级殊荣并得到资金补助。为保障服务品质,我们尝试通过标准化试点建设,实现书房内部规范管理,公众满意度提升到了98%。温州城市书房的标准化项目,还入选了国家社会治理和公共服务综合标准化试点项目。2023年开始,我们又推出了“智慧城市书房”,依托智慧平台推出书房点位查找、座位率预估等功能,解决了无法一键查询周边书房和座位情况的痛点问题。

这一系列建设管理的创新妙招,让城市书房成为百姓心中的精神高地,滋养着人们的心灵绿洲。

一场生活方式的革新

讲述人:山东青岛市文化和旅游局产业发展处处长 刘文静

目前,青岛已建成83处城市书房。这些书房中,我非常喜欢老城区的“良友书坊”。书房与历史建筑的结合,让良友书坊成为游客慕名而来的“网红书房”。

良友书坊位于青岛安徽路、广西路、莒县路的交界口。仲夏时节,穿过遮天蔽日的林荫道,尽头便是良友书坊。它开设在一座德式老建筑内,这座建于1901年的哥特式双塔楼曾是胶澳邮局的旧址,历经百年依然“风姿绰约”。

尽管门外游人如织,书坊内部却是安静惬意的,这与良友书坊的经营理念有关——城市书房的美,不仅在于其空间装饰设计和打卡场景营造,更是基于书房所输出的文化内容和倡导的生活方式。

良友书坊的大门正对着咖啡吧台,右侧是艺术展厅。从一楼穿过后廊上楼,可以到达良友书坊的塔楼1901空间,新书发布会、分享会、诗会、观影会、音乐会等活动通常在这里举办。良友书坊一年的公共文化活动能达300场,覆盖群体包括青少年、中青年以及艺术爱好者。

“书房+建筑”“书房+咖啡”“书房+展览”“书房+活动”……在我看来,良友书坊的每个业态融合就像一个个小蓄水池,里面蓄着水,相互间可以流通,循环起来便可产生更大的活水,由此,也就掌握住了时代的流量密码。

当然,青岛在推进“书房+”时并非一刀切,倡导的是因地制宜、一房一景。比如,隐藏于商场中的魔方小镇·城市书房关注的是“i人”(网络用语,一般形容性格内向的人)群体,它为顾客提供带私密隔断的桌椅,特别是备考旺季,这里成为年轻群体的“刚需空间”;而胶州市的空港城市书房,则以地域特色设立了非遗展区,定期开展关于糖瓜、脂渣、剪纸、腰鼓等当地文化的非遗展览。

一直以来,青岛围绕“书房+”做足文章。鼓励城市书房实施多元化的经营模式、探索多边界的融合发展,形成独具特色的“书房IP”,打造文化服务新空间和文化消费新场景。可以说,青岛通过城市书房撬动的是一场城市生活方式的革新。城市书房呈现的既是一个复合型文化空间,也是全民阅读的智慧载体,更是城市温度的具象表达。

“书房+”只是青岛城市书房建设的一个侧影。无论载体如何变化,城市书房的核心依然是书籍,在打造文化服务新空间、文化消费新场景的同时,城市书房更应成为文化传播的使者,引导人们回归阅读,让书籍背后的智慧在交流中得以传递和升华。

一幅山海间的人文画卷

讲述人:广东深圳市深版文化商业管理集团书吧运营中心总监 张华

深圳湾的清晨,总被候鸟的振翅声唤醒。而我,就在这片喧嚣与宁静交织的景色里,守护着这个由集装箱拼装而成的小天地——迁鸟书吧。她宛如一位灵动的游子,栖息在中湾阅海广场的绿草之上。凭借临近深圳湾公园地铁站的地理优势,为过往的行人提供了一个温馨的休憩之所。

每当有人走进书吧,我总能听到那句熟悉的感叹:“来看海观鸟时能歇一歇脚、看一看书,真好。”而当我向他们透露,这个书吧是可以移动的,是由六个集装箱拼装而成时,他们脸上的惊奇,总能让我内心涌起一股自豪之情。

2024年新春前夕,毗邻深圳湾大桥、与香港元朗隔海相望的迁鸟书吧翩然启幕。这是深圳出版集团与深圳市城管局携手打造的首座模块化移动书吧,三层空间舒展开来,容纳近两百席阅读卡位,每年吸引逾十万名市民游客驻足流连。

沿着海岸线向北,白鹭坡书吧像一枚精心放置在海湾褶皱里的书签,静静地坐落在绿树丛中,等待人们来翻阅。自2023年12月入选“全国工会品牌职工书屋示范点”后,这里的人气更旺了。让我最为感动的,并非客流量的持续增加,而是读者们维护阅读秩序的自觉。在这里,无论老少,都沉浸在阅读的世界里,埋头求索,轻声交流。

今年谷雨节气,我们携手深圳湾公园其他合作伙伴,依托深圳湾慧云智慧跑道,举办了“感知自然,共赴谷雨之约”活动,将自然导览与智慧跑道的科技体验相融合,现场60位参与者在运动中感受了谷雨时节的生态之美。“智慧云跑”数据显示,在书吧周边300米范围内,市民步行速度平均下降31%。这正是文化空间对城市快节奏的温柔缓冲。

这些散落在公园绿地的书吧,是深圳公园城市山海连城计划里的文化明珠,也是深圳写给市民们的动人诗行。作为新型文化空间运营人员,我们既是这片文化天地的守护者,也是万千美好故事的见证者与记录者。在山海与文字构筑的世外桃源里,我们用心擦拭着文化灯塔的玻璃幕墙,希望这灯光照亮更多市民的精神原野,为这座城市增添更多温柔动人的人文底色。

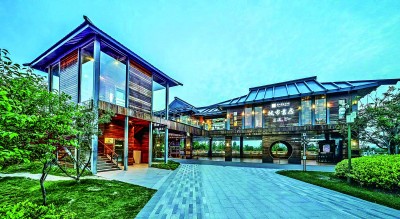

山东日照山海天旅游度假区海洋美学馆民宿区配套的城市书房。新华社发

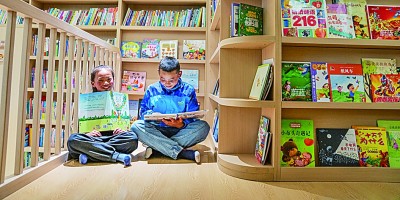

在辽宁沈阳市的时代文仓城市书房,小朋友被图画书吸引。新华社发

孩子们在位于西藏那曲市色尼区南部新城的温暖嘉·色尼城市书房看书。新华社发

江苏扬州市运河三湾生态文化公园城市书房。张卓君摄/光明图片

项目团队:光明日报记者 方莉、苏雁、陆健、刘艳杰、严圣禾

《光明日报》(2025年09月09日 07版)

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

Copyright©2011-2025 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利

![]() 苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计