南京大学师生众筹建旗杆,彰显抗战精神,传承教育薪火。

>> 编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

我们的学校承载着独特的抗战故事:是战时临时校舍里坚持办学的弦歌不辍,是师生们投笔从戎的热血壮举,是曾作为后方医院、情报站的默默奉献…… 这些不为人知的历史片段,如同矗立在校园中的无形丰碑,既记录着烽火岁月里的坚守与抗争,也见证着教育薪火在动荡中的传承。

今天是新学期开学第一天,江苏省教育厅新闻办联动扬子晚报·少年志推出纪念抗战胜利80周年宣传专题“弦歌·校园里的抗战丰碑”,让我们一同寻访这段不朽的岁月,同上特殊的“开学一课”。

在今天的南京大学鼓楼校区

有一处名叫“大纛(dào)坪”的国旗广场

广场一角

矗立着一根高耸的大旗杆

每逢重大节点

南大师生便列队坪上

隆重举行庄严的升旗仪式

旗杆前的思政课

成了每一位南大本科新生的必修课

大旗杆的来历

和南京大学的前身——

金陵大学

校史上的一次著名爱国事件有关

中华不可侮!

90年前,金大师生众筹建旗杆

1934年秋,与金陵大学仅有一墙之隔的日本领事馆内,兀然竖起一座与北大楼齐高的旗杆。每日清晨,那面“太阳旗”便于校园的天际线处升起,如一枚尖锐的刺,扎进金陵大学师生的眼眸,金大师生出入抬眼便见,无不“触目刺心,忿而共慨”。

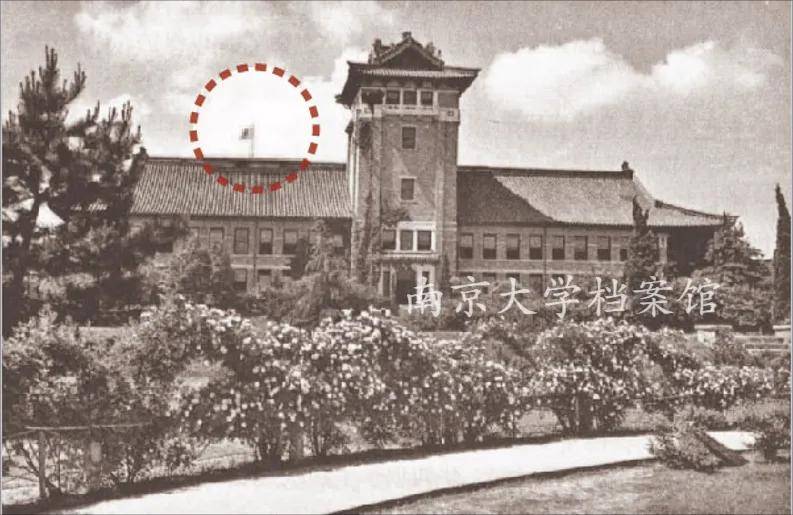

金陵大学北大楼侧后方、鼓楼百步坡上的日本领事馆上空的日本旗帜

热血终究难抑,不屈之脊梁于愤慨中挺立。朱恕、郑槐、沈乃森等31位同学首先在校园里贴出了“金大从速砌竖旗杆启事”,希望在校园里竖立一座更高的旗杆,挫敌气焰,扬我国威,号召师生捐款。启事贴出后,立即得到全校师生的一致响应,大家踊跃捐款。

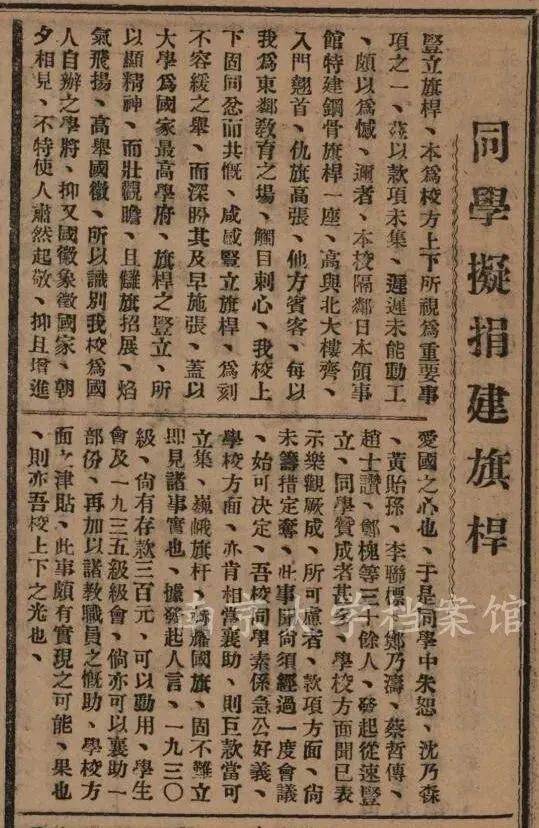

《金陵大学校刊》上“同学拟捐建旗杆”的报道

时任校长陈裕光更慨然襄助,对众筹建旗杆一事给予大力支持。1935年5月3日,面对建旗杆工程中资金短缺的困境,陈裕光致函全体教职员,计划将此前劝募所得基建余款七百元移充补助建竖旗杆之用,希望大家以签名方式表达支持意愿。

陈裕光在信中引述建筑旗杆筹备委员会的请求,说明资金缺口情况,“自发起建竖旗杆募捐运动以来,已募集七百元,又一九二九级捐助专为建竖旗杆之存款三百五十元,合计一千余元。惟工程估计需洋一千七八百元,故尚少七百余元。”

陈裕光又提出了一个可解建树旗杆燃眉之急的解决方案:动用一笔特殊的“余款”——源于1933年春热河沦陷的国难时刻,由金陵大学教职员自发募集的“抗日捐”及其游艺会收入尚存的七百元。竖巍峨旗杆以压倒日领事馆嚣张气焰,其中所蕴含的抵御外侮、提振国魂的精神内核,与当初募集“抗日捐”所蕴含的爱国精神紧密相连。

时任校长陈裕光

最终结果令人振奋:陈裕光的提案获得了教职工全票通过,七百元作为建旗杆的费用。这笔饱含爱国热忱的“抗日捐”余款七百元,最终被注入建筑旗杆工程,不仅填补了关键的资金缺口,更将全校师生的民族大义与爱国热情凝聚在一起,共同浇筑象征民族尊严与不屈精神的巍峨旗杆。

镇其邪、挫其锐、克其霸!

滚烫的民族魂熔铸进钢铁骨架

在师生等多方的共同努力下,这份捍卫民族尊严的重任被交到了时任金陵大学工程处主任齐兆昌手中。在此之前,他就在20世纪20年代金陵大学的建设高潮中一展卓越的工程才能。负责了学校北大楼的工程施工和西大楼的设计与施工,还参与了科技馆、体育馆、甲、乙、丙、丁的宿舍楼,以及一大批教授宿舍、住宅的建设。此刻,面对这一重任,齐兆昌以建筑师的严谨与国人的血性,将滚烫的民族魂熔铸进钢铁骨架。

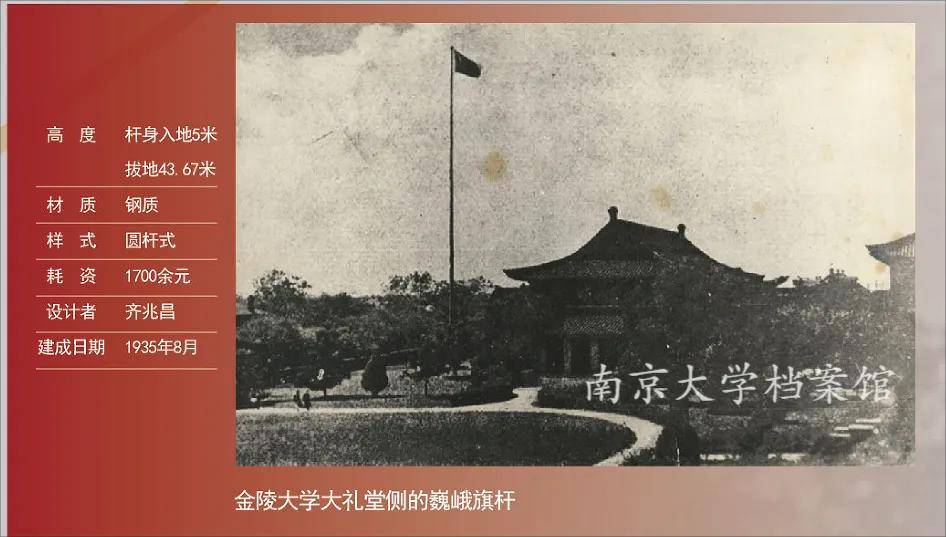

终于,1935年8月,一座高耸入云的旗杆在学校大礼堂南侧拔地而起。此旗杆入地5米,地上部分由28节钢管套接而成,高43.67米,成为当时南京最高的旗杆,比日本旗杆高出10尺有余,其质量与外观都更胜一筹。它以“镇其邪、挫其锐、克其霸”的雄姿,让中国人的旗帜傲然飞扬。

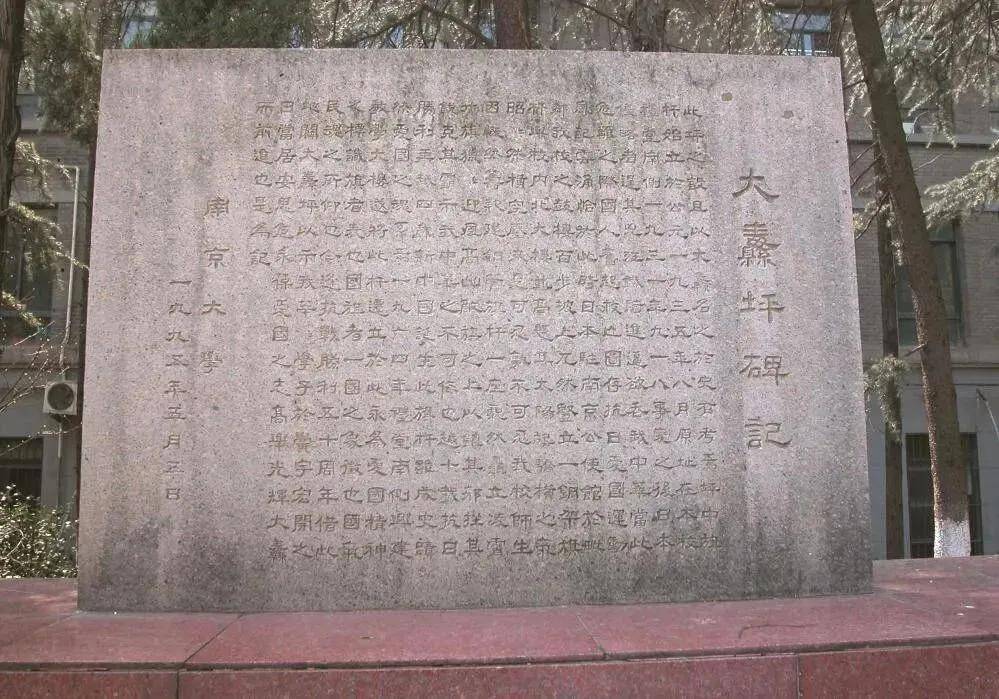

《大纛坪碑记》

1964年5月,南京大学(院系调整时由四牌楼校园迁至天津路金大校园)因需在旗杆竖立处建造教学楼,遂将旗杆迁至大操场南侧,并镌文于旗杆基座,以作永久纪念。1995年,在纪念抗日战争胜利50周年时,南京大学特将此处正式辟成“大纛坪”,竖立中文系教授王气中撰写的《大纛坪碑记》石碑:

是可忍孰不可忍!我校师生因慨然筹款,建钢管旗杆一座,巍然矗立……以镇其邪,挫其锐,克其霸,示我中华之不可侮也。

今天的大纛坪

九十载春秋流转,硝烟早已散尽,但大纛坪上的旗杆始终以43.67米的挺拔姿态,托举着永不褪色的民族抗争记忆。2014年,“金陵大学旗杆”被列为南京市鼓楼区“不可移动文物”。

不甘人下一尺一寸!

“旗杆下的思政课”传承爱国斗志

“每一个在南京长大的孩子都不会忘记这根著名的旗杆。”南京大学环境与健康实验班本科生李轩轶是土生土长的南京人,高中毕业于南京市金陵中学,2023年带着优异的成绩考入南大,成为在南京大学鼓楼校区“寻根”的第二批“00后”本科生。

南大师生在大纛坪举行升旗仪式

李轩轶不止一次和同学们一起参加过大纛坪上的升旗仪式。“老师告诉我们,在鼓楼‘寻根’,不仅要感受校园之美,更要探寻岁月的故事,感受一代代南大人的精神,比如大纛坪上的这根旗杆,就教会我不甘人下一尺一寸。”

“每年的本科迎新,我都会作为学生志愿者带领学弟学妹们参观校园,会给他们讲大纛坪的故事。”数学学院本科生金宇灏表示,站在历史的长河中,更加珍惜来之不易的和平与繁荣,也明白了肩上的责任与担当。“我们有责任传承这份爱国斗志,将先辈们的不屈讲给更多人听,他们的精神与气节,激励着我们接续奋进。”

烽火岁月中的教育丰碑——南京大学·重庆大学抗战时期办学专题展

今年暑假,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,“烽火岁月中的教育丰碑——南京大学·重庆大学抗战时期办学专题展”在南大仙林校区开展。已经搬到仙林校区,正利用假期留校科研的李轩轶成为展览最早的一批学生观众。

“再一次重温南大在烽火岁月中的办学历程,我觉得很有意义。就像王气中先生在《大纛坪碑记》中写的,这是‘爱国之所系’,莘莘学子当居安思危,永葆爱国之志,这样的不屈精神,我们一定会传承下去。”

“展览重建了一座连接过去与未来的精神桥梁,记录了南京大学与重庆大学等兄弟高校在抗战期间亲密合作、携手办学的深厚情谊。”南京大学档案馆编研展陈部主任王雷表示,“希望通过这次展览,让南大学子牢记爱国精神,坚定报国信念,这是南大代代传承的精神遗产。”

来源:办公室

编辑:王筱

审核:朱茂勇 许南欣

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

Copyright©2013-2025 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利

![]() 苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计