张宪省教授团队在《细胞》发表成果,破解植物细胞全能性难题。

记者 巩悦悦 实习生 李坤泽 于馨悦 泰安报道

“晚上10点30分,一刷出那个页面,大家都激动地站起来鼓掌!那种感觉,就和当年宣布中国申奥成功一模一样。所有牵挂终于尘埃落定,我当场就哭了。”9月18日下午,山东农业大学小麦育种全国重点实验室里,论文通讯作者之一、山东农业大学教授苏英华向记者重现了那令人难忘的时刻。

让团队如此激动的,是9月16日的一则重磅消息——张宪省、苏英华教授团队在国际顶刊《细胞》发表研究成果。他们解开了一个困扰全球科学界百年的“世纪之问”:单个体细胞,到底怎样才能长成一株完整的植物?

为了这个“能写进教科书”的答案,这支团队走了20年。20年间,他们“每天都想过放弃,可第二天醒来又重燃希望”。今天,全世界的目光聚焦泰山脚下的这所百年学府。究竟是怎样的一群人、凭着怎样的力量,啃下了这块“硬骨头”?近日,齐鲁晚报・齐鲁壹点记者专访了两位核心研究者,听他们讲述成果背后的“战斗”故事。

9月16日,山东农业大学张宪省教授和苏英华教授团队在国际著名学术期刊《细胞》上发表了突破性研究成果。

瞄准最难的事,“这是科学家的责任”

“一开始就盯着这个难题,既是因为兴趣,更因为我觉得这是科学家的责任。”回忆起20年前的决定,论文通讯作者、山东农业大学教授张宪省语气坚定。

时间倒回2000年,张宪省给研究生、博士生上课时常说一句话:“咱们的研究要是能写进教科书,那才叫真正的重大突破。”这句话,成了团队后来20年的“灯塔”。

2005年,转机出现了。当时,国际顶刊《科学》列出125个全球最具挑战性的科学问题,“单个体细胞如何发育成完整植株”赫然在列。这一下,张宪省更确定了方向:“这是生物发育的核心问题啊!细胞到底是怎么一步步长成植物的?这么关键的事,必须弄明白。”

可“弄明白”哪有那么容易?这个难题,全球无数科学家钻研多年,大多无功而返。但张宪省没打退堂鼓,他认为越是难的事,越有做的价值。就这样,他带着团队一头扎了进去。这一扎,就是20年。

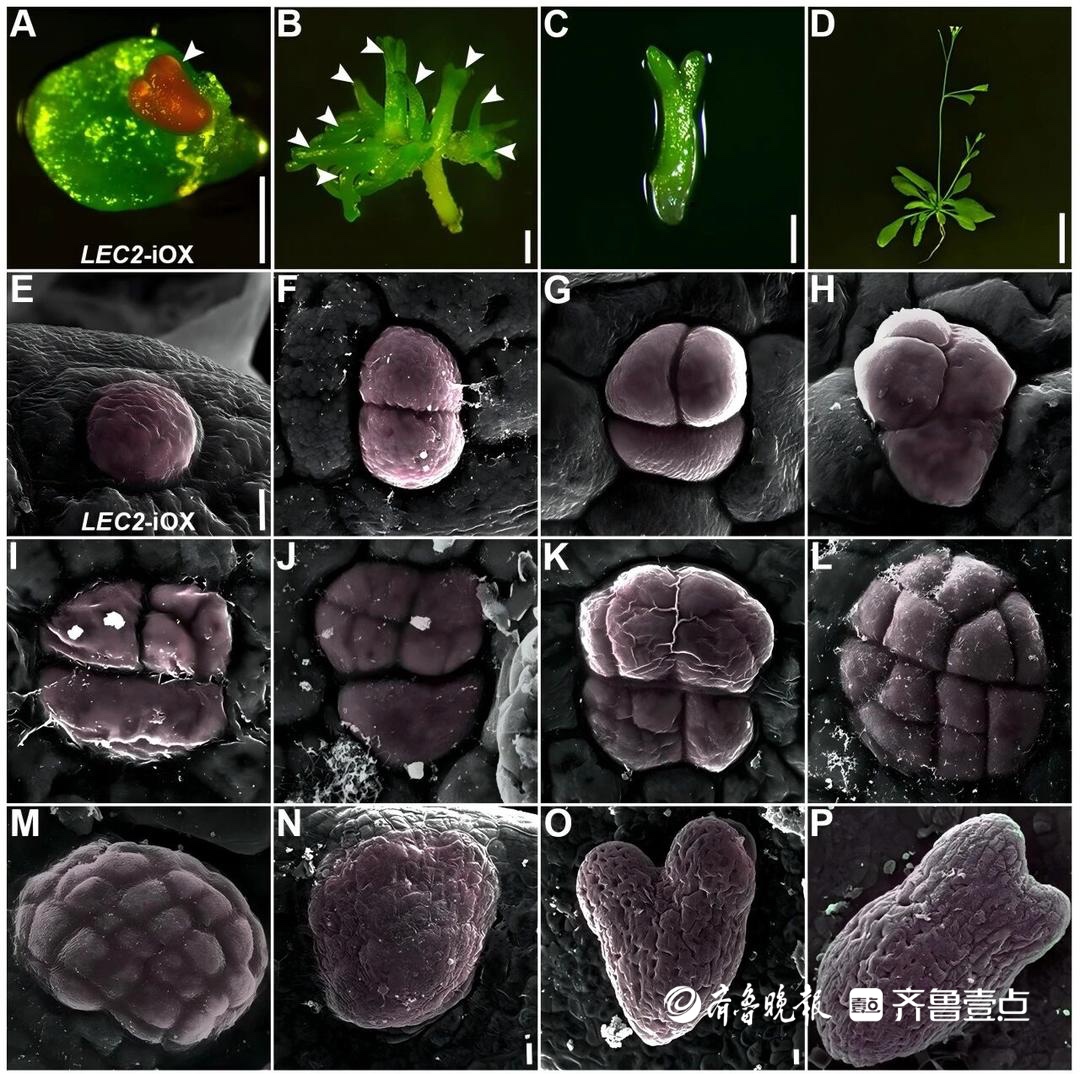

山农大张宪省教授和苏英华教授团队发现,叶片的单个细胞,尤其是叶表皮细胞这样的单个体细胞,是可以在特殊的环境下变身成类似受精卵的全能性干细胞,然后再形成下一代一个完整的植株。(山东农业大学供图)

“现在回头看是20年,其实每一步都得啃两三年。”苏英华是张宪省的学生,全程参与了研究。她记得,从2005年立题,到2011年找到“不绕弯子”的研究体系;从发现全能干细胞的“标记”,到精准提取干细胞,再到用上最前沿的单细胞测序技术……每个环节都是一场攻坚战,每一步都走得扎实。

“刚开始根本不敢想能发顶刊。”苏英华笑着说,团队只是抱着“把事做透”的念头,每一步都用分子生物学领域最顶尖的技术,创新着往前推。慢慢地,底气越来越足,离“写进教科书”的目标也越来越近。

找到细胞“命运开关”,打破全球科研僵局

研究初期,团队面临的最大挑战是——怎么构建“单个体细胞直接发育成胚胎”的实验体系。2009年,他们终于有了第一个突破:在拟南芥中发现,大量生长素的积累,就是激活细胞全能性的“开关”。

可难题还没结束。“直到现在,这个问题最卡人的地方还是:怎么找到那个能‘变身’的单细胞。”张宪省说,2011年,团队终于在叶片上找到了目标细胞,这成了他这辈子都忘不了的“高光时刻”。

这个细胞能直接分裂,长成“体细胞胚”,再顺着胚胎发育的路子,一步步长成完整植物。“找到这个体系时,我心里一下子就有底了!”聊起当时的场景,张宪省眼睛亮了,“要想把‘体细胞变植株’说清楚,就得让细胞直接走胚胎发育的路,不用经过愈伤组织过渡。之前没这个体系,说啥都白费。有了它,一切都顺了。”

这个过程,就像细胞经历了一场“命运大转弯”:原本该长成叶片细胞的它,突然“变身”成类似受精卵的“全能干细胞”,朝着“完整植株”的方向生长。

“这相当于打开了细胞‘重生’的开关,太关键了!”张宪省说,“找到这个体系的那段时间,是我最高兴的时候。”

体细胞胚来源于单个全能干细胞(山东农业大学供图)

为了确认这一现象,团队反复验证,最终建立起“诱导单细胞起源的体细胞胚胎发生”稳定体系。可新的问题又来了:不是所有细胞都能“变身”。苏英华解释道:“我们得在众多细胞里挑‘佼佼者’——叶片上气孔的原始母细胞。打开它的‘开关’,才能激发全能性。”

这个关键“开关”就是气孔原始细胞中积累的大量生长素。这种小分子激素能给细胞创造特殊环境,使其不再往气孔方向发育,转而变成全能干细胞。仅攻克这个难关,团队就卡了五六年。

之后,团队又要找“全能干细胞的分子标记”。经过反复试验,他们终于发现了只在全能干细胞中发光的荧光标记。而在这之前,团队用的体系还有个致命缺陷:没法确定最初的“起点”是不是单个细胞,细胞早期的“命运转变”根本看不到。即便如此,那已是当时领域里最好的成果。

转机,来自一次“偶然的发现”。“研究时我们注意到,美国一位院士通过让某个基因在叶片上‘高表达’,叶片就长出了胚。”张宪省立刻敏感起来,“我们赶紧核实:这个体系是不是从单细胞开始、直接长胚?结果还真是!”

自2005年起,团队在张宪省教授指导下,以拟南芥为模型开启探索,一场持续20年的科研“马拉松”就此展开。(山东农业大学供图)

可原体系的基因一直“活跃”,没法控制时间节点。团队就把它改成“诱导型”,想让它“启动”再诱导,啥时候发育到哪一步,都能精准追踪。

有了稳定的诱导体系和全能干细胞标记,团队终于打开了研究的大门。他们用扫描电镜、激光共聚焦活体成像等技术,第一次捕捉到单个植物细胞的分裂全过程:从1个细胞分裂为2个,再以“3个一组”的特殊模式逐步形成12个细胞的胚体。这直观证实了植物细胞全能性的“单细胞起源”,回答了学术界长期存在的疑惑。

张宪省打了个通俗的比方,“就像孙悟空拔根猴毛变猴子,难的不是‘变’,是猴毛怎么迈出‘变身’的第一步。之前全球科学家都卡在这,有了这个改造后的体系,我们才算真正推开了研究的大门。”

中国科学院院士种康对这个成果评价很高:“这是概念上的重要突破,证明植物再生能由特定谱系细胞直接触发,不用只依赖脱分化过程。这为优化作物再生体系提供了理论蓝图。也深化了对植物细胞全能性机理的理解,为破解农业生物技术长期存在的‘再生瓶颈’开辟了新路径。”

中国科学院院士杨维才也表示:“这一重大发现,是领域内的突破性进展。”

三代人就认一个理,“谜底必须由我们团队解开”

“这两天梳理20年的过程,我都忍不住问自己:当初是怎么撑过来的?”苏英华坦言,20年里,“放弃”的念头几乎每天都冒出来,“有时候实验失败了,看着一堆数据,真的想过‘算了’,可第二天醒来,又会和团队一起接着干,“重燃希望时伴着沮丧,沮丧完了又想放弃,接着又重燃希望,就这样循环往复。”

每次快撑不下去,团队成员都会互相打气。苏英华说,最关键的“定海神针”是张宪省:“张老师从没松过劲,不舍得放弃。有时候阶段性成果出来,换别人可能就发论文了,可他总说‘再往前推一步,把事彻底说清楚’。我们跟着他,也咬着牙不放弃。”

图为文章主要作者。左起:翟立明博士后,张文杰副教授,苏英华教授,张宪省教授,高月博士,唐丽苹副教授,田鑫教授(山东农业大学供图)

这份不放弃,源于团队的“凝聚力”。

在张宪省看来,带团队就两件事:“一是把方向把准,让大家看到奔头,知道干这事有价值;二是多替年轻人着想,给他们机会挑大梁,让他们能实现自己的价值。”

苏英华就是最好的例子。从本科跟着张宪省做研究,到如今成为山东农业大学教授,20多年里,张宪省不仅在学术上带她“闯关”,生活里也处处关心。他认为,年轻人能挑大梁、实现价值,干着才带劲。如今,在这支团队里,除了苏英华,还有七八位泰山学者,更年轻的博士生、硕士生也在快速成长。

“我们团队其实是‘三代人’:我的老师、我,还有我的学生。”苏英华说,三代人就认一个理:“植物细胞全能性的机制,必须由我们团队解开。”

在她眼里,团队里没人是“可有可无”的:“张老师是思想灵魂,我带着学生往前冲,学生们则把想法落地。那些论文里的完美图片,都是他们一帧一帧拍出来的。少了谁,这事都成不了。”

“让所有人朝着一个目标使劲,让每个人都热血沸腾,太难了。”苏英华说,这份凝聚力,正来自她的老师张宪省的“以身作则”,“他对科研的热爱,像火种一样传给了团队里的每个人。”

论文通讯作者、山东农业大学教授张宪省正接受齐鲁晚报·齐鲁壹点记者采访。

论文通讯作者、山东农业大学教授苏英华正接受齐鲁晚报·齐鲁壹点记者采访。

让叶片变种子、攥紧“种源芯片”,这是他们的新战场

破解了“世纪之谜”,不少人问:这成果能给老百姓带来啥?张宪省和苏英华的答案很实在:“让育种更快、让种子更安全,让农业更有盼头。”

目前,这个体系在小麦、玉米和大豆等作物上的实验,正在同步推进。“未来或许能通过精准调控细胞全能性,实现作物优良品种的‘快速克隆’,大幅缩短育种周期,服务精准设计育种。”张宪省说。

他们还有更远大的目标:“现在只有部分细胞能‘变身’,下一步要攻关,让几乎所有活细胞,都能长成新植株。”

苏英华用大家熟悉的场景解释成果的价值:“大家种地瓜、土豆时,不用种子,切块埋土里就能发芽,这就是植物的‘无性繁殖’。可它背后的原理,之前没人懂。我们的研究,就是把这个‘原理’说透了。”

就像孙悟空拔毛变猴是神话,植物体细胞“变身”却是真的。只要条件合适,一个叶片细胞就能长成新植株。苏英华说,这是植物的“生存智慧”:“遇到大雨、干旱这些绝境,植物没法躲,就靠体细胞‘变身’留后代。我们在实验室做的,就是模拟这个过程,把背后机制找出来。”

弄明白机制,用处可就大了:珍稀植物不用再怕灭绝,靠体细胞就能快速保护;作物育种周期能大幅缩短,好品种能更快推广;甚至能造 “人工种子”——把诱导出的胚胎裹上“种皮”,就是一颗能种的种子。

“比如大豆,咱们国家需求大,不光人吃,还要做饲料、提蛋白。要是能让大豆最终要丢弃的叶子、茎秆上再生出胚胎,不用等种子成熟,直接用“再生胚胎”的方式提取蛋白、做饲料,能省多少事?”苏英华说,更长远来看,这还能帮咱们攥紧“种源芯片”,“未来,中国的种源芯片或许真能握在自己手里,再也不用害怕种子缺乏了。”

来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。

声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。

Copyright©2013-2025 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利

![]() 苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

苏公网安备32010402000125

苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司

南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计